3月中旬,CNBC(美国消费者新闻与商业频道)推出一期时长13分钟的专题片,在介绍核聚变的同时,全面聚焦中美两国在核聚变领域的竞争,并表示,中国和美国正在竞相创造第一个电网规模的核聚变能源。专题片呈现出了美国核聚变行业上下对中国核聚变产业崛起及即将超过美国的担忧,呼吁美国政府采取行动,加大在核聚变领域上的投入与支持,帮助美国企业赢得竞争。

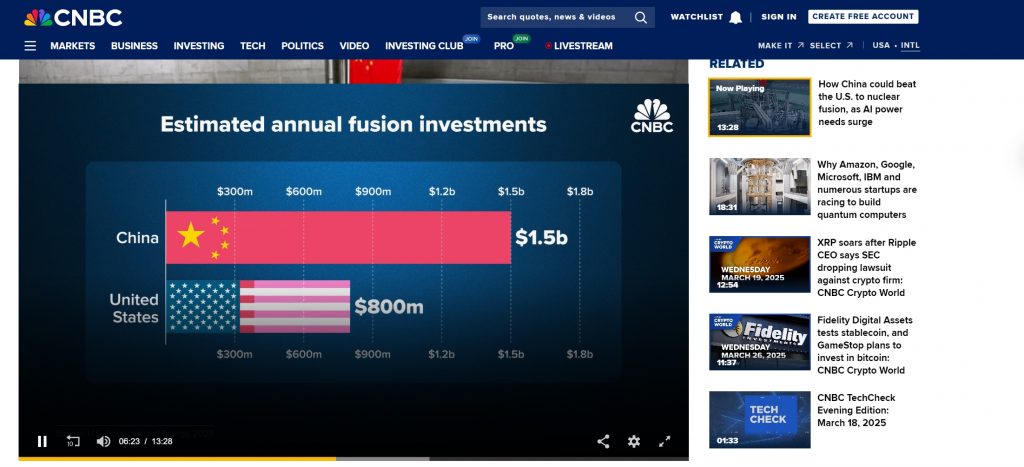

CNBC专题片中对中美两国进行对比

“如果美国不带头,那么中国就会带头”

核聚变通常被称为清洁能源的“圣杯”,每公斤燃料产生的能量是传统核裂变的四倍,是燃烧煤炭的四百万倍,而且没有温室气体或长期放射性废物。根据Ignition Research的数据,如果一切按计划进行,到2050年,它至少将是一个数万亿美元的市场。专题片提及,自1952年通过氢弹试验使用聚变后,世界各地的科学家一直在努力利用聚变反应进行发电。美国在这一领域曾长期领先,而中国正迎头赶上。聚变行业协会(FIA)首席执行官Andrew Holland认为,“如果你关心AI,如果你关心能源领导力……你必须对聚变进行投资。如果美国不带头,那么中国就会带头。”

专题片截图

专题片从资金、规模、速度等多方面将中美两国进行对比,并认为中国在公共投入、反应堆规模、核聚变专利数量、人才上已经领先。专题片呈现出了美国行业人士对被中国及中国企业超越的担忧,Andrew Holland认为中国的 CRAFT 似乎遵循了数百名科学家在2020年公布的美国计划。美国Helion创始人兼首席执行官David Kirtley则表示:“我们看到国家机构投资,投资于公司,然后复制美国公司的设计。”美国参议员和核聚变专家在2月份发表了一份报告,呼吁提供100亿美元的联邦资金来帮助美国避免失去领先地位。

从实体清单到媒体关注 从国家到企业的竞争

3月28日,位于四川成都的新一代人造太阳“中国环流三号”首次实现原子核和电子温度均突破一亿度,综合参数大幅跃升,中国可控核聚变技术取得重大进展,再次举世瞩目。

中国在可控核聚变的崛起让该行业成了中美两国竞争的又一重要领域。在今年1月,美国商务部再次将11家中国实体列入实体清单,就涉及光学仪器、通信技术、核聚变研究等领域,从技术、产品上进行严格限制。

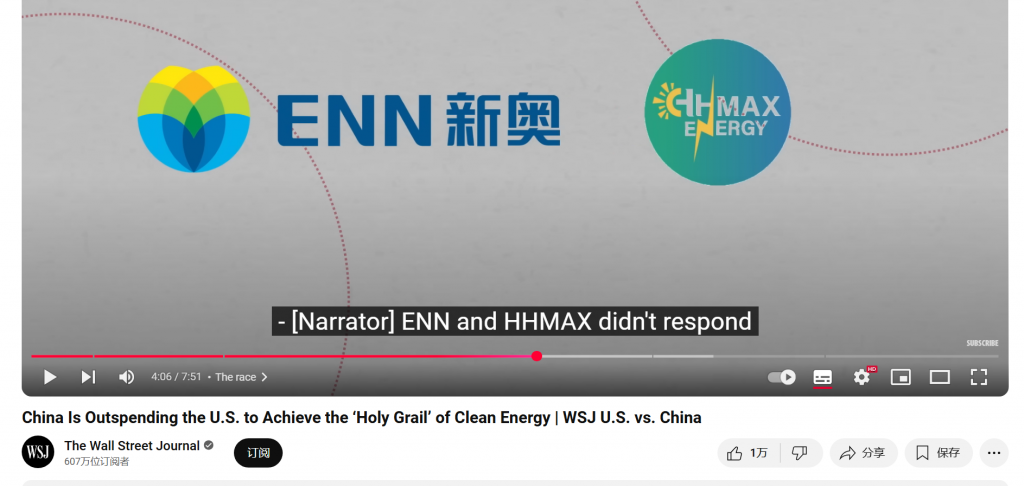

WSJ专题片提及瀚海聚能

WSJ专题片提及瀚海聚能美国媒体更为直接,一家成都企业的logo便出现在他们的专题片中。WSJ(华尔街日报 The Wall Street Journal)在2024年10月发布的专题片中展示了Helion公共事务总监Jackie Siebens在听证会上提出瀚海聚能等中国企业参照了他们的计划,正在快速发展,希望得到美国政府支持,从而赢得竞争,CNBC曾欲就此专门邮件瀚海聚能公司寻求采访。在美国行业人士看来,中国及中国企业正在可控核聚变领域实现对美国的弯道超车,再现在太阳能发电、电动汽车、高铁领域的成功。

在核聚变领域,中美竞争已从单一技术领域扩展至全产业链包括企业、人才、公共投入上。短期内,美国通过实体清单等手段试图延缓中国发展,但中国在政策连贯性、供应链自主化及规模化应用上的优势可能逐步显现。未来几年,核聚变商业化率先落地或成关键分水岭,双方在合作与对抗间的平衡将深刻影响全球未来能源格局。

未来能源博弈 谁能率先实现落地

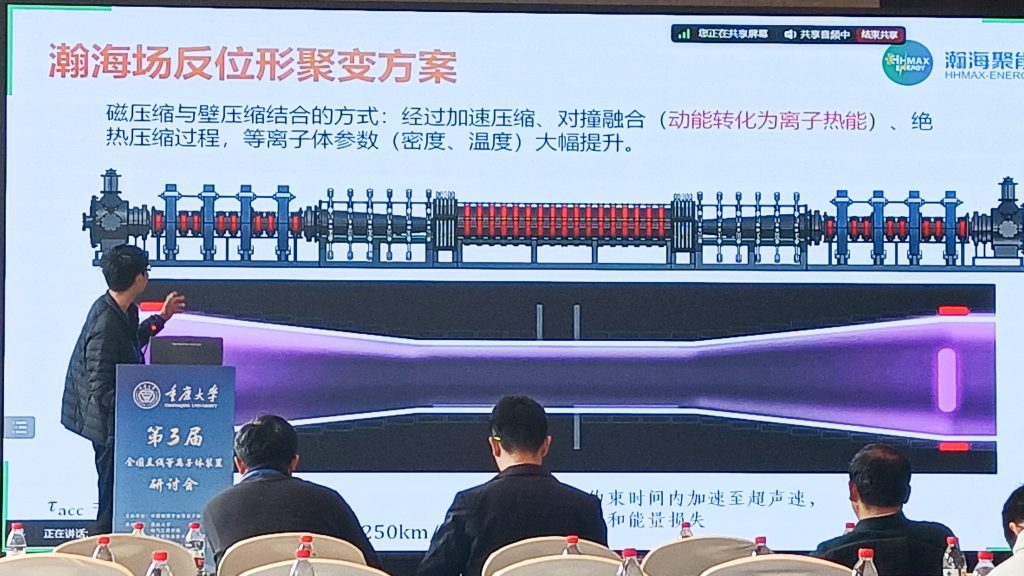

对核聚变领域来说,科技研发固然重要,走出实验室面向商业市场的需求亦刻不容缓。技术上,我国正呈现百花齐放的发展态势,一边是以政府为主导的“国家队”,另一边则是迅速崛起的商业化公司。“国家队”建造的是“大型人造太阳”,比如国际合作的ITER、中国的东方超环和环流三号。民营企业作为“国家队”的有益补充,在商业化落地上更加敏锐,聚焦新型技术途径的探索。如被美国媒体、企业提及的瀚海聚能,专注于直线型场反位形(FRC)技术,目标是用更紧凑、更灵活的装置构建“小型人造太阳”。

在大项目层面上,中国的东方超环和环流三号等均取得了重大成功,成为中国可控核聚变发展上当之无愧的引领者。但其他类型装置的研发力度和多种技术路线拓展,如其他约束类型装置、采用模块化的设计路线等获得资金投入相比美国较少,可通过政府资金和国有资本领投,带动更多的社会资本参与,提供多样化的融资渠道和投资工具,利用创新融资方式促进项目上下游环节的全面布局,形成我国可控核聚变的发展合力。

瀚海聚能参与行业交流,分享公司的研究成果

此外,在当前大国能源竞争加速的背景下,也需要政府出台相应的政策和激励措施,如税收优惠、研发补贴、装置建设场地等,通过政策支持推动可控核聚变的发展,以鼓励企业投入更多资源到核聚变技术的研发和应用中。当前,我国“十五五”能源规划正紧锣密鼓地制定中,期待新政策的出台,让核聚变在未来五年迎来关键突破窗口。作为行业参与企业,也应坚定当前发展路线,怀抱产业报国的使命,携手行业同仁推动聚变研发生态建设,为我国可控核聚变的早日实现发挥应有作用。

随着AI算力需求的激增,各国对核聚变这一“终极清洁能源”制高点的争夺正在加速,相信在政府、“国家队”、民营企业共同努力下,中国必将突破层层壁垒,率先实现落地,与芯片,人工智能,量子科技发展一起构成大国崛起的底气与保障!